鶴田 皓(つるた あきら、天保6年12月26日(1836年2月12日) – 明治21年(1888年)4月15日)は、明治時代の法制官僚。元老院議官。字は玄縞、通称は弥太郎、号は斗南。佐賀藩多久邑出身。父は多久家家臣鶴田斌。東京帝国大学法学部講師。明治法律学校名誉校員。諸法典編纂に参加。正三位勲二等。実業家・炭鉱技術者の高取伊好は弟。

略歴

- 幼少時は草場船山に学ぶ。

- 1853年(嘉永6年)江木鰐水に学ぶ。(のちに娘の蝶子が鰐水の五男・保男に嫁ぐ)

- 1854年(安政元年)昌平黌で安積艮斎に学ぶ。

- 1861年(万延2年)3月木下犀潭に中国法を学ぶ。

- 1869年(明治2年)大学校へ入り大学少助教となる。3年刑部大録「新律綱領」編纂。

- 1872年(明治5年)5年明法助「改定律令」編纂。江藤新平に命じられ司法省調査団として井上毅らと渡仏。ギュスターヴ・エミール・ボアソナードの講義を受ける。

- 1874年(明治7年)明法権頭となる。

- 1875年(明治8年)司法大丞一等法制官となる。

- 1877年(明治10年)太政官大書記官となる。

- 1879年(明治12年)一等法制官、検事兼元老院議官となる。

- 東洋大日本国国憲按の起草に参加。

- 1881年(明治14年)大審院検察長、陸軍刑法審査員、海軍軍律刑法審議員となり、陸軍刑法、海軍刑法、旧商法、他を起草。

- 1882年(明治15年)参事院議官となる。

- 1885年(明治18年)元老院議官へ復帰。

- 享年54。

栄典

- 位階

- 1874年(明治7年)2月18日 - 従五位

- 1885年(明治18年)10月1日 - 正四位

- 1886年(明治19年)10月20日 - 従三位

- 勲章

- 1887年(明治20年)11月25日 - 勲二等旭日重光章

エピソードなど

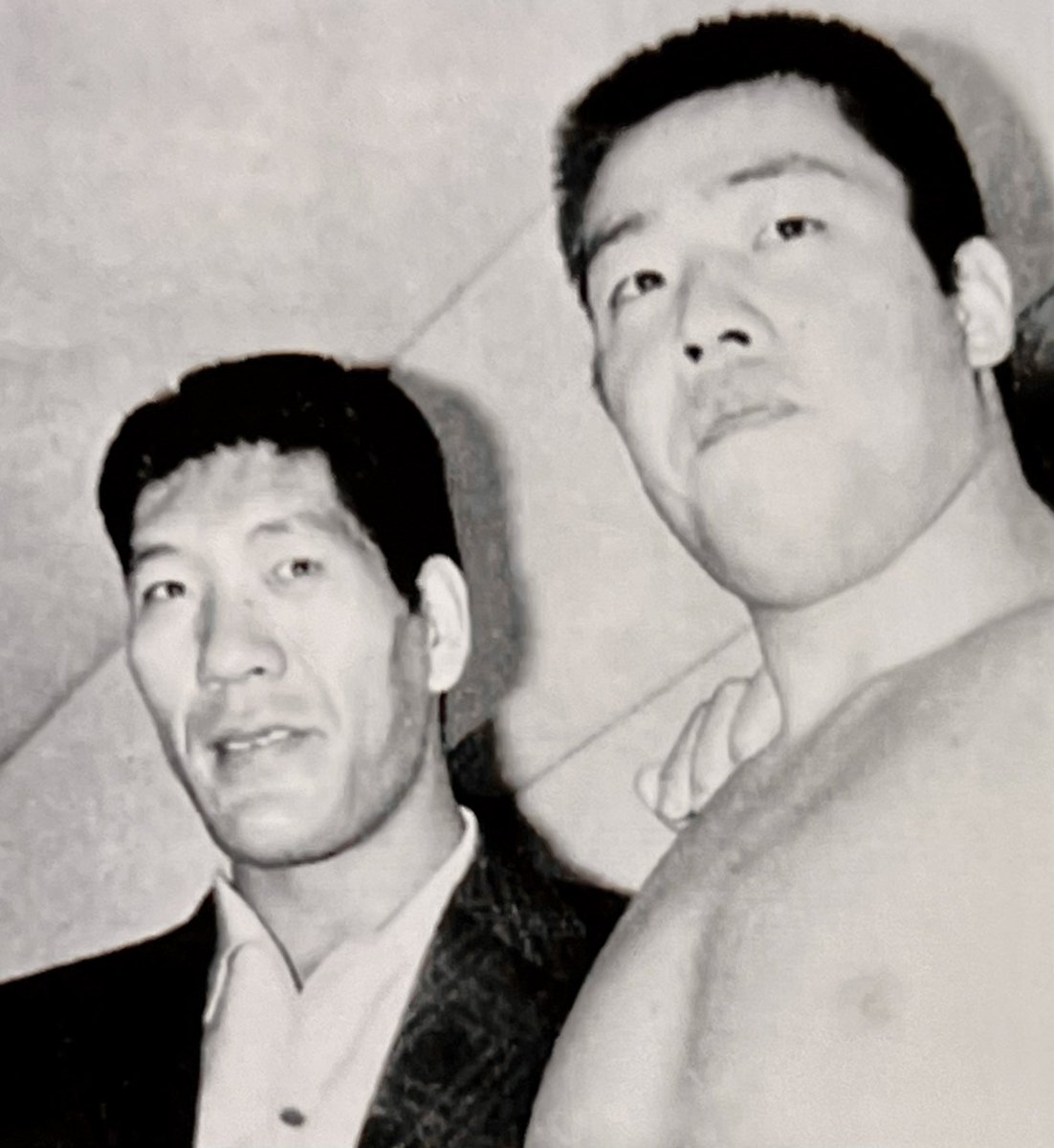

- 1882年(明治15年)、古賀謹一郎父子、市川兼恭、津田真道、赤松則良らと高畠五郎宅で小宴し、記念写真撮影した。

脚注

参考文献

- 原平三『幕末洋学史の研究』1992年。ISBN 978-4-40-401900-4。 ASIN 4404019009

外部リンク

- デジタル版 日本人名大辞典 Plus『鶴田皓』 - コトバンク

- “多久市の賢人(多久市立図書館)”. 2013年7月19日閲覧。

- 鶴田徹(鶴田皓の曾孫). “「経国の文章」 日本近代法典の編纂者 鶴田皓(つるた あきら)その事績と思想”. 2013年7月19日閲覧。