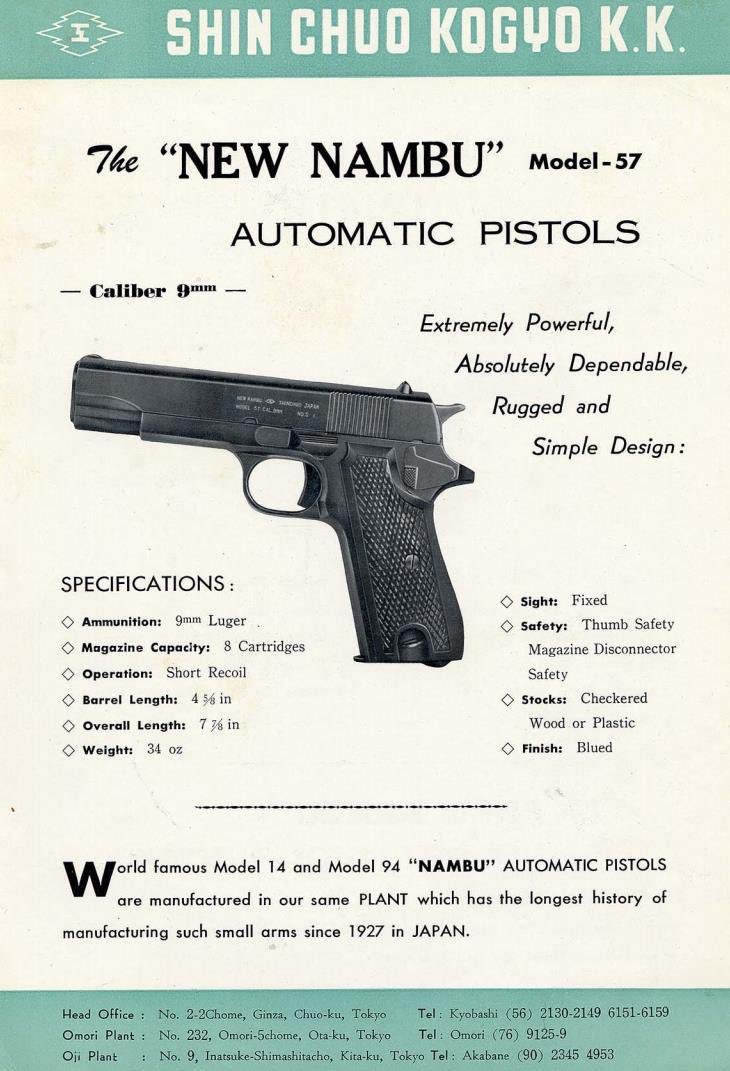

ニューナンブM57は、新中央工業が開発した自動拳銃。M57Aや、これを改良したM57A1は自衛隊での採用も検討されたが、いずれも実現しなかった。

来歴

第二次世界大戦前の大日本帝国では、南部麒次郎によって開発された南部大型自動拳銃や、そこから派生した十四年式拳銃、九四式拳銃といった国産の自動拳銃が開発・配備されていたが、日本の降伏以降は開発が途絶えていた。

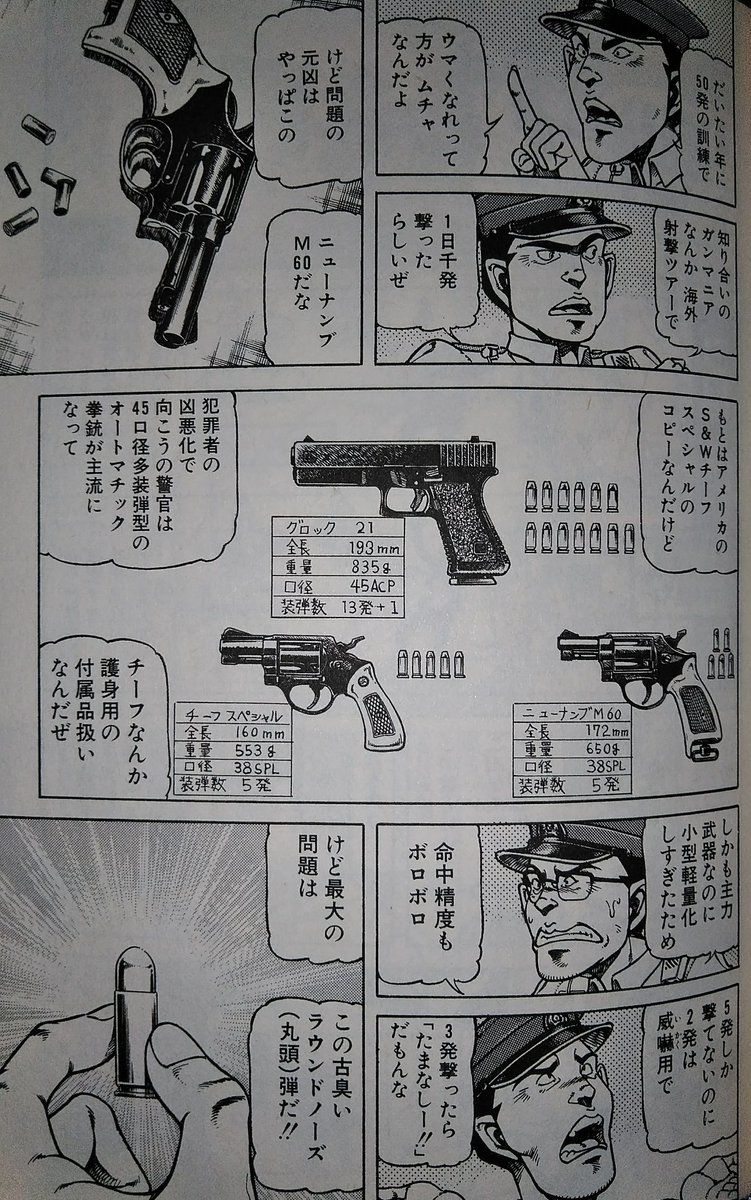

1956年9月、日本兵器工業会は、通商産業省からの指導のもとで拳銃研究会を設置し、公用拳銃の統一化・国産化に関する検討に着手した。そして1957年より、南部麒次郎が創設した中央工業を改組した新中央工業において、国産拳銃の開発が再開された。このとき、自動拳銃2機種と回転式拳銃1機種が開発されたが、この自動拳銃が本銃である。なお回転式拳銃として開発されたのがM60であった。

設計

9x19mmパラベラム弾を使用するM57Aと.32ACP弾を使用するM57Bが並行して開発された。

- M57A

- 当時の自衛隊ではM1911A1が制式拳銃として用いられていたが、.45ACP弾を使用するために反動が強く、また銃そのものも大きく、日本人の体格には不適な部分があった。このことから、自衛隊の依頼を容れて、M1911A1をもとに使用弾薬を9x19mmパラベラム弾に変更し、またグリップセフティを省くなどの改正を加えて開発されたのが本銃である。

- 作動方式はティルトバレル式ショートリコイル、トリガーメカニズムもシングルアクションと、いずれもM1911A1を踏襲している。また内部構造をブロック化することで、整備分解の便を図っている。

- M57B

- 空港警察・鉄道公安官への配備を想定して開発された小型拳銃であり、基本的に、FN ブローニングM1910をもとにハンマー撃発に変更するなどの改正を加えたものである。

- 使用弾薬は.32ACP弾、作動方式はシンプルブローバック、トリガーメカニズムもシングルアクションと、いずれもM1910を踏襲している。またワルサーP38でみられるようなシグナルピンを備えており、装填状態をひと目で看取できるよう配慮されていた。

M57Aは1958年に完成したものの、アメリカ軍が依然としてM1911A1を使用し続けており、弾薬の相互運用性の問題や政治的判断もあって、制式採用は見送られた。

その後、1970年代後半には、自衛隊が9x19mmパラベラム弾を使用する新しい制式拳銃の採用を計画したことから、新中央工業を吸収合併したミネベア社では、M57Aをもとに設計を全面的に刷新して、右表のような諸元を備えたM57A1を開発し、1979年から1980年にかけて行われたトライアルに提出した。しかし防衛庁(現 防衛省)はSIG SAUER P220を採択し、本銃は落選した。P220はミネベア社によって9mm拳銃としてライセンス生産され、1982年1月に部隊使用の承認を受けて、部隊配備を開始した。

遊戯銃

過去に大友商会からM57A1の無可動モデルガンが販売されていたが、現在ネットオークションを含めて市場に出回っている数はあまり多くないと考えられる。

脚注

関連項目

- ニューナンブM66短機関銃

外部リンク

- 日本警察拳銃史 - ニューナンブM57A

- 日本警察拳銃史 - ニューナンブM57B