称名寺(しょうみょうじ)は、神奈川県横浜市金沢区金沢町にある真言律宗別格本山の寺院。山号は金沢山(きんたくさん)。本尊は弥勒菩薩。新四国東国八十八箇所霊場七十五番。

歴史

中世

北条氏の一族である金沢(かねさわ)北条氏の祖、北条実時(1224年 - 1276年)が開基した。創建時期については確実なことはわかっていないが、1258年(正嘉2年)実時が六浦荘金沢の居館内に建てた持仏堂(阿弥陀堂)がその起源とされる。のち1267年(文永4年)、鎌倉の極楽寺忍性の推薦により下野薬師寺の僧・審海を開山に招いて真言律宗の寺となった。金沢北条氏一族の菩提寺として鎌倉時代を通じて発展し、2代顕時、3代貞顕の代に伽藍や庭園が整備された。

称名寺と縁の深い金沢文庫(かねさわぶんこ)は、実時が病で没する直前の1275年(建治元年)ころ、居館内に文庫を設けたのが起源とされる。文庫には、実時が収集した政治、歴史、文学、仏教などに関わる書籍が収められていた。

嘉元4年(1306年)、称名寺造営料獲得のため元へ交易船(寺社造営料唐船)が派遣され、称名寺の僧である俊如房(快誉)が乗船したことが金沢文庫の古文書に見られる。また、鎌倉時代の千葉寺や大日堂で書写された仏教関係の文書が多数残されており、東京湾の水運を使って僧侶が金沢と千葉の間を頻繁に往来していたことが窺える。当時の称名寺は関東有数の学問寺であり、「金沢学校」とも呼ばれた。

1333年、鎌倉幕府とともに金沢北条氏が滅び、大きな後ろ盾を失った。金沢文庫の管理も菩提寺の称名寺にゆだねられたが、寺運の衰退とともに蔵書も次第に散逸した。

近世

徳川家康は多くの蔵書を紅葉山文庫に移した。金沢文庫印が捺された古書・古写本は「金沢文庫本」と呼ばれ、現在も日本各地に残っている。一方、大幅な復興が実現し、現存する建物が作られた。

近代以降

金沢文庫は、1930年(昭和5年)、神奈川県立金沢文庫(かなざわぶんこ)として復興、県立図書館として活動してきた。1990年(平成2年)には新館が完成し、現在は、中世文化に関する博物館兼図書館の役割を果たしている。称名寺所蔵の文化財は、本尊弥勒菩薩像など一部を除いて、金沢文庫に寄託されている。金沢文庫には、称名寺の文化財などを展示する展示室と図書閲覧室がある。

2005年(平成17年)11月20日 には、 明仁天皇・皇后美智子(いずれも当時)が来訪している。

境内

境内は国の史跡に指定されている。赤門、仁王門、金堂、釈迦堂などがある。

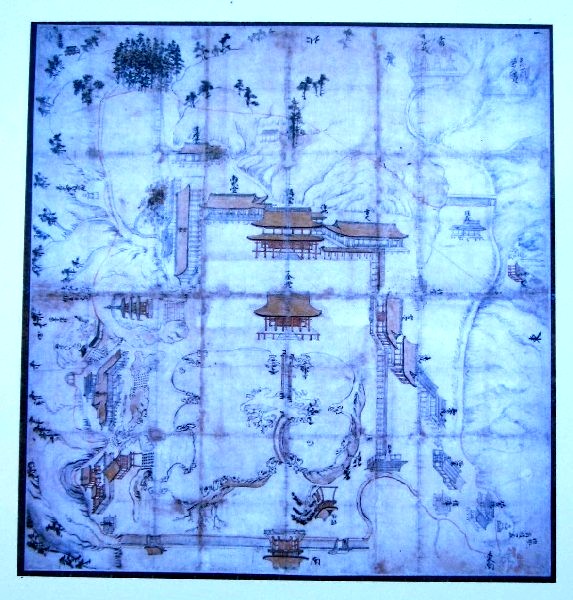

金堂前の阿字ヶ池を中心とする浄土式庭園は、1320年(元応2年)、金沢氏3代貞顕の代に整備されたものである。浄土式庭園とは、浄土曼荼羅に基づいて配置された庭園のことで、平安時代末期に盛んにつくられた。浄土式庭園は古図(重要文化財・称名寺絵図)や発掘調査の成果に基づいて、1987年(昭和62年)に復元整備が完了した。平橋、反橋の2橋が復元されており、平橋は橋長17m、反橋は橋長18mである。1991年(平成3年)にかながわの橋100選に認定されている。

塔頭としては光明院(運慶作の大威徳明王像を所蔵)と大宝院がある。

文化財

※国宝・重要文化財の大部分は隣接する神奈川県立金沢文庫が管理している。

国宝

- 絹本著色北条実時像、北条顕時像、金沢貞顕像、金沢貞将像、附:顕弁像-金沢北条氏4代の肖像画。

- 文選集注(もんぜんしっちゅう)-金沢文庫の代表的蔵書。『文選』の古注釈書の写本で、平安時代の書写。中国にも伝本のない貴重書。

- 称名寺聖教16,692点・金沢文庫文書4,149通

重要文化財

- 木造弥勒菩薩立像 - 金堂本尊

- 附:像内納入品(版本法華経8巻、紙本三劫三千仏摺仏3包、紙本墨書願文、消息等一括、版本種子曼荼羅、真言等1巻、木製舎利塔残闕、竹筆等6点)

- 木造釈迦如来立像

- 厨子入金属製愛染明王坐像 - 像高6.4cmの小像

- 木造十一面観音立像・木造不動明王・毘沙門天立像

- 絹本著色十二神将像

- 板絵著色弥勒来迎図・弥勒浄土図 2面(金堂来迎壁)(附:板絵著色弥勒浄土図断片 1面)

- 絹本墨画淡彩十六羅漢像

- 絹本著色伝北条実泰像 東明慧日賛

- 絹本著色審海像 一山一寧賛

- 絹本著色忍性像

- 銅鐘 - 正安辛丑(正安3年・1301年)銘

- 金銅装宝篋印塔(軸部相輪等を欠く)

- 鈸子(ばっし)

- 玉華鬘(たまけまん)

- 玉簾

- 葛箱

- 黒漆須弥壇、黒漆大壇、黒漆礼盤、黒漆机(2基)、黒漆磬架(けいか)附:黒漆鉦架

- 称名寺絵図並びに結界記(元亨三年二月廿四日)2幅

- 円覚経 2巻

- 明儒願文集

- 弘決外典鈔(くけつげてんしょう)巻第一、二、三 3帖

- 連歌懐紙 5帖

- 卜筮書(ぼくぜいしょ)巻第廿三断簡

- 古今和歌集第一、二残闕(片仮名本)1巻

- 宋版一切経 3,486帖(宋版3,101帖、和版217帖、写本168帖〉(附:版本一切経目録)

- 法曹類林断簡 嘉元二年(1304年)書写奥書(附:法曹類林第十一帙表紙)

- 日本図(遠江、越後以東欠)

- 宋版南史残巻(列伝巻第三十六、三十七、三十八)、断簡(目録、列伝巻第十六、三十五)(金沢文庫本)3帖、6紙

- 青磁壺 称名寺境内石造五輪塔(伝金沢貞顕墓)納置 元時代(考古資料)

- 木造大威徳明王像(運慶作)・像内納入品(光明院蔵)

- 2007年(平成19年)に鎌倉時代の仏師・運慶の作と確認され、2008年(平成20年)に重要文化財に指定された。北条義時を模した像とされる大威徳明王像は通例、6面6臂6足で水牛の背にまたがる形で造像されるが、本像は破損が甚だしく、もと6本あった腕の大部分と、6足のすべてが失われている。現存高20センチメートルの小像である。像内に納入されていた梵字経巻に建保4年(1216年)、「源氏大弐殿」の発願により運慶が制作した旨の奥書がある。運慶の現存作品中最晩年の作である。像内納入品は以下の2点。

- 蓮実製舎利容器1口

- 大威徳種子・梵字三身真言・梵字愛染真言・梵字千手陀羅尼1巻(建保四年十一月、源氏大弐殿、法印運慶の奥書がある)

典拠:2000年(平成12年)までの指定物件については、『国宝・重要文化財大全 別巻』(所有者別総合目録・名称総索引・統計資料)(毎日新聞社、2000)による。

史跡

- 称名寺境内 - 1922年(大正11年10月12日)指定。

交通

- 京急本線金沢文庫駅から京浜急行バス柴町行(文13系統)で10分

- 金沢シーサイドライン海の公園南口駅または海の公園柴口駅より徒歩10分

脚注

注釈

出典

参考文献

- 『週刊朝日百科 日本の国宝』87号(称名寺ほか)、朝日新聞社、1998

- 『日本歴史地名大系 神奈川県の地名』、平凡社

- 『角川日本地名大辞典 神奈川県』、角川書店

- 『国史大辞典』、吉川弘文館

- 福島金治『金沢北条氏と称名寺』(吉川弘文館、1997年) ISBN 4642027610

- 「寺前村 稱名寺」『新編武蔵風土記稿』 巻ノ75久良岐郡ノ3、内務省地理局、1884年6月。NDLJP:763985/104。

- 斎藤長秋 編「巻之二 天璇之部 金澤山稱名寺」『江戸名所図会』 一、有朋堂書店、1927年、608-614頁。NDLJP:1174130/310。

関連文献

- 河井恒久 等 編「巻之八 稱名寺」『新編鎌倉志』 第5冊、大日本地誌大系刊行会〈大日本地誌大系〉、1915年、145-147頁。NDLJP:952770/87。

関連項目

- 立川流 - 真言立川流聖教が寺に残されている。

- 武家の古都・鎌倉 - 称名寺は候補遺産の一つ。

- 朝夷奈切通 - 横浜市にあるもう一つの候補遺産。

- 日本の寺院一覧

- 関東地方の史跡一覧

- 剱阿 - 第2代住持

- 湛睿 - 第3代住持

- 称名寺貝塚 - 山門付近に広がる縄文時代の貝塚。

外部リンク

- 国指定文化財等データベース