外国為替ブローカー(がいこくかわせブローカー、略 : 外為ブローカー)とは、為替銀行間あるいは為替銀行と顧客の間に介在して、為替取引の仲介をする業者のことである。為替ブローカーとも。

旧・大蔵省銀行局通達(外国為替外貨資金仲立人協会会長あてに発出されたもの)には、「外国資金仲立業者」と表記された。

概説

外為ブローカーは、戦時中、「外国為替管理法施行規則」(1941年大蔵省令10号)により許可制とされた時期を除き、戦前戦後を通して自由営業だった。これは自己勘定によらない単純な仲介にとどまり、受渡・決済に関与しない一方、その顧客であって為替取引の当事者となる為替銀行が法令に基づいて規制されていたためである。

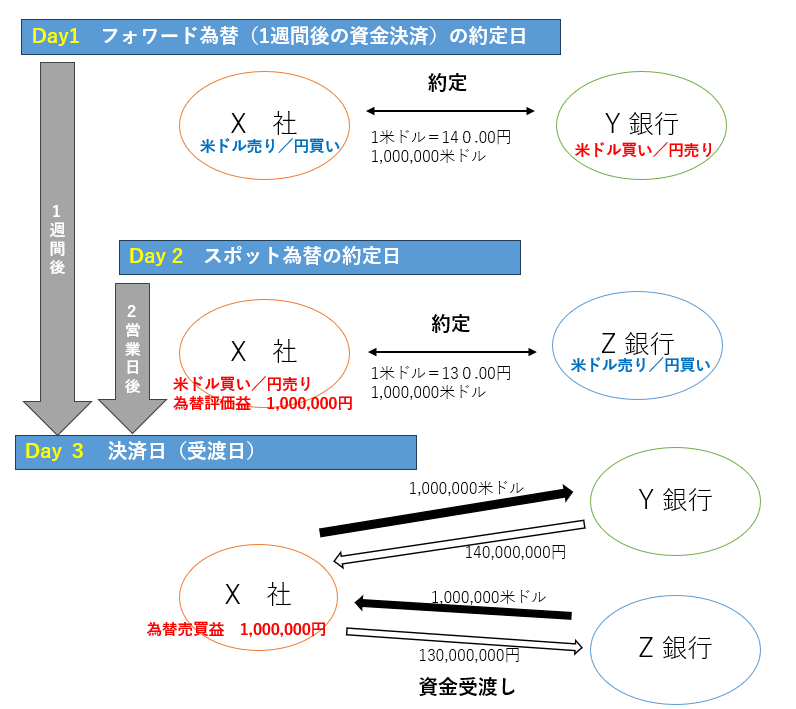

外為ブローカーの業務は、(1)外国為替市場で行われる外国為替の売買取引の仲介、(2)ドル・コール市場および東京オフショア市場で行われる外貨資金の貸借取引の仲介、の2つ。うち前者(1)の売買取引は、さらに(i)直物取引(スポット取引。受渡しが当日または翌営業日に行われる)、(ii)先物取引(フォワード取引。受渡しが翌営業日の翌日以降に行われる)、(iii)スワップ取引、の3つに分けられる。

なお、1997年外為法(外国為替及び外国貿易法。翌1998年4月施行)により、外国為替業務が自由化されると、主として個人むけに、取引所FX取引や店頭FX取引を扱う業者(外国為替証拠金取引業者)が多数、現れた。

歴史

1949年外為法(外国為替及び外国貿易管理法)が成立した後、1952年6月以降、米ドルから順次、為替の全面集中制が持高集中制に改められると、為替取引が活発に行われるようになった。当初は、同じ銀行間市場で資金取引の仲介を行う短資業者が、サービス的な兼営業務として、為替取引についても仲介していたが、貿易規模が拡大し、また、1956年以降、為替相場の自由化が進むと、取引量が増加し、外為ブローカーの数も増えた。短資業者にとっても、コール・手形部門収益が低下する一方で、外為部門収益は70年代に伸長して重要な収益源となった。

東京市場の国際化が進む一方、国内に拠点を有しない外国ブローカーのオーバーシーズ・ブローキング(国際取引)が許されておらず、また、日本側にも、情報収集や取引の効率化へのニーズがあったことから、当時の外為ブローカーの全てが外国ブローカーと資本業務提携することとなった。

直物取引を扱う外為ブローカーは、最盛期には8社(短資会社系6社、その他2社。社員数の合計で1994年に約1400人)を数えたが、バブル崩壊後の東京市場の地盤沈下、金融機関の合従連衡による市場参加者の減少、1992年以降の電子ブローキングの拡大などにより、主力分野の直物取引の仲介業務の商状が大幅に縮小し、各社ともリストラを余儀なくされた。その過程で、デリバティブ取引(金利オプション取引、金利スワップ取引、通貨オプション取引など)の仲介業務への転進が図られた。デリバティブ取引の分野でも外国ブローカーとの提携が行われ、国内外でブローカーの再編が進んだ結果、「ねじれ現象」(提携先が国内外で食い違うこと)が少なからず生じた。

東京市場での電子ブローキングは、1992年4月に英ロイター、翌1993年11月にEBS(エレクトロニック・ブローキング・サービス。欧米主要行が出資)がそれぞれサービスを開始。仲介手数料が割安で、与信管理が容易になることから、わずか4年間で5割以上のシェアを確保。国内勢では1993年4月にマイネックス(トウキョウフォレックスがKDDIなどと1991年3月設立)が参入し、1995年8月に単月で黒字化、10月に円・ドル直物取引でシェア首位となったが、他通貨で苦戦が続き、翌1996年3月、競合相手のEBSに営業譲渡した。

個別業者

外為ブローカーは、外国為替の売買取引のほか、外貨資金の貸借取引の仲介を行っており、後者について、金融庁長官から「短資業者」の指定を受けて、貸金業法の適用を除外されている。これまでに指定を受けた外為ブローカーは、次のとおり。カッコ内は指定を受けていた期間で、営業期間と必ずしも一致しない。

- ハトリ・マーシャル(1983年10月から2000年3月まで)。1956年3月設立。当初、羽鳥商会として指定されるも、1984年11月、英MWマーシャルと資本提携して社名を変更。1993年8月、「7社目の短資会社」として、無担保コール(先日付取引)の仲介業務に参入。1999年3月、日短エクスコ(現在の日短キャピタルグループ)に買収された。

- コバヤシ(1983年10月から2000年3月まで)。1975年設立。1984年11月、英RPマーチン社(後のマーチン・ビアバム)と資本提携。1995年5月、直物取引の仲介業務から撤退。同年9月、英社がアジア市場から撤退した。1996年4月、社名を「マーティンブローカーズ」に変更し、1997年1月に資本関係を解消するも、新たな提携先が見つからず、1998年3月、会社を解散。

- トウキョウフォレックス(1983年10月から2000年3月まで)。1978年12月設立。東京短資が外国部を分社化。1983年に英タレット・アンド・ライリーと業務提携し、これに資本参加していたが、2003年に持ち分を英コリンズ・ステュアートに売却。2000年3月、社名を「東短デリバティブス」に変更。現社名は「東短エイジェンシー」。

- エム・ダブリュー・マーシャルアンドカンパニーリミテッド(1983年10月から1985年4月まで)。英国法人の東京支店。英マーシャルは1981年4月に南商店を買収して東京市場に参入。その後、羽鳥商会と提携し、同社に資本参加。

- 日短エーピー(1983年10月から2000年3月まで)。1983年設立。日本割引短資(当時)と英アストレー・アンド・ピアスとの合弁会社。英社は1978年4月に東京支店を開設していた(10月営業開始)が、その営業を承継。日本短資が1996年に英マーシャルとも提携したため、社名を「日短エクスコ」に変更。1998年、直物取引の仲介業務を「日短エフエックス」として分社化し、2000年に社名を「日短キャピタルグループ」に変更。

- メイタン・トラディション(1985年9月から)。1985年8月設立。名古屋短資(当時)とトラディション(スイス)の合弁会社。1997年以降、スイス社主導の経営が行われ、リストラを進める同業他社からの人材採用や円金利スワップ取引への注力により業容を拡大。2014年4月、スイス社の完全子会社となり、2017年4月、社名を「トラディション日本」に変更。

- 上田ハーロー(1985年10月から2000年3月まで)。1984年設立。上田短資(当時)と英MAI(ミルズ・アンド・アレン・インターナショナル)社の合弁会社。後に上田短資が完全子会社化。ブローカーが円卓を囲んで取引仲介する丸テーブル方式で知られた。為替ブローカー業務の移管後の2003年4月、FXCMジャパン(当時)に出資し、さらに2005年以降は自社にて外国為替証拠金取引を手掛け、2010年には三菱商事フューチャーズの同事業を承継するも、2021年4月に外為ドットコムに買収され、同年10月、吸収合併された。

- 八木ユーロ(1988年10月から2000年3月まで)。1988年6月設立。八木短資(当時)と米ユーロブローカーズ・インベストメントの合弁会社。1998年、「日短八木ユーロ」に為替ブローカー業務を移管した後、社名を「八木ユーロ・ニッタン」に変更。さらに親会社の合併により2001年12月、社名を「上田八木コーポレーション」に変更、2019年9月、貸金業登録。

- 山根プレボン(1993年5月から2014年7月まで)。山根短資と英プレボンの合弁会社。もともと山根短資はチャールスフルトン(香港)に資本参加していた。1998年8月、直物取引の仲介業務から撤退。社名を「山根タレットプレボン」に変更。

- トウキョウフォレックス上田ハーロー(2000年3月から)。1999年10月設立。東京短資と上田短資の合弁会社。両社が子会社(トウキョウフォレックス、上田ハーロー)で行っていた為替ブローカー業務を集約。2019年10月、社名を「上田東短フォレックス」に変更。

- 日短八木ユーロ(2000年3月から)。1999年設立。日本短資と八木短資の合弁会社。両社が子会社(日短エクスコ、八木ユーロ)で行っていた先物取引と資金貸借取引の仲介業務を集約。2001年、日本短資の完全子会社となり、社名を「日短マネーマーケッツ」に変更。

1988年金融先物取引法(翌1989年3月施行)により、1989年4月にTIFFE東京金融先物取引所(現TFX東京金融取引所)が開設されたが、短資業者、外為ブローカーとも、業法に基づく金融機関でなく、また、日銀が金融調節として行うオペレーション(公開市場操作)の窓口であって、金融政策を比較的早く知る立場にあるという理由から、自己勘定での取引は認められず、取次専門の会員として加入した。また、純資産額要件のほか、「短資会社は系列の外為ブローカーを持っている場合は重複して会員になることを認めず、どちらかを選択すること」という条件が付された結果、当初加入したのは5社(トウキョウフォレックス、ハトリ・マーシャル、上田短資、日本短資、山根短資)となった。

脚注

注釈

外部リンク

- 日本フォレックス・クラブ 1964年設立。為替銀行や外為ブローカーの役職員からなる親睦団体。マネー・ブローカーズ・アソシエイションが事務局。欧 ACI Financial Markets Association の下部団体

- 公益財団法人国際通貨研究所 旧・東京銀行(前身の横浜正金銀行は戦前の為替銀行)が普通銀行転換を機に1995年12月に設立したシンクタンク。

- 東京外国為替市場委員会 旧・東京外国為替市場慣行委員会。1971年設立。為替取引にかかる取極や行動規範について市場関係者が議論するための委員会(旧・東京銀行が常任委員)。