龍口明神社(りゅうこうみょうじんしゃ)は、神奈川県鎌倉市腰越にある神社。 創建は538年と伝わり、鎌倉市に現存する神社では一番古い。(552年(欽明天皇13年)創建とする説もある)

祭神は玉依姫命、および五頭龍大神。

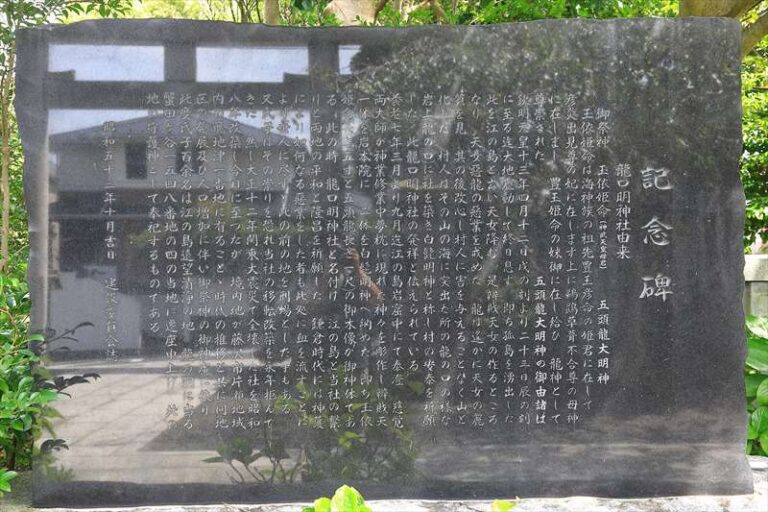

由緒

玉依姫命は神武天皇の母、海神族の祖先で、龍神として崇められたと伝えられる。もう一つの祭神である五頭龍大神は、江の島の弁財天に悪業を戒められた龍であると伝えられ、江の島弁財天とは深い関係にある。

この龍が改心し岩山と化した後、津村(腰越および隣接の現鎌倉市津一帯)の村人達が、龍の口にあたる岩上(龍口)に社を築いて白髭明神と称し、村の鎮守としたことが、龍口明神社の発祥とも伝えられている。

また、養老7年(723年)、江の島岩窟中で修行中の泰澄・慈覚両大師が、夢に現れた神々を彫り、弁財天1体を江の島弁財天の別当寺の岩本院に、2体を白髭明神に納めたものが、ご神体の玉依姫命(長さ約15cm)と五頭龍(長さ約30cm)の木像である。この時に、龍口明神社と名付けたとされる。

弘安5年(1282年)に社前で一遍が念仏勧化を行った。その様子が国宝『一遍聖絵』にえがかれている。

遷宮

もともとは龍口(たつのくち)の龍口寺西隣に建っていたが、安政2年(1773年)に龍口が片瀬村(現藤沢市片瀬)に編入されて以降、境内地のみ津村の飛び地として扱われた。鎌倉時代には刑場として使用された時期もあり、氏子達は祟りを恐れ、長年移転を拒んでいたという。

大正12年(1923年)、関東大震災により全壊、昭和8年(1933年)に龍口の在のままで改築したが、 昭和53年(1978年)に、氏子百余名の要望により、江の島を遠望し、龍の胴にあたる現在の地へと移転した。

なお移転後の現在も、旧境内は鎌倉市津1番地として飛び地のまま残っており、拝殿・鳥居なども、移転前の姿で残されている。

祭祀

毎年10月上旬の土日に例祭が行われる。例祭では神輿を江ノ島まで運ぶ「神輿渡御」という行事が行われる。また60年に1度大祭が行われ、その際は五頭龍像を鎮座した神輿を渡御させる。

境内

拝殿のほか、隣接する神社の駐車場に経六稲荷の社があり、その付近に石塔が6基(うち4基は庚申塔)が建つ。これらの石塔はもともと神奈川県道304号腰越大船線沿いに建っていたものだが、道路拡張に伴い移転してきたものである。

アクセス

湘南モノレール西鎌倉駅より徒歩約10分。または、西鎌倉駅前の「津村」から、江ノ電バス新鎌倉山循環(コミュニティバス)に乗車、「龍口明神社前」で下車。新鎌倉山住宅地の急傾斜の途中にある。

脚注

参考文献

- 「深澤庄 龍口明神社」『大日本地誌大系』 第40巻新編相模国風土記稿5巻之105村里部鎌倉郡巻之37、雄山閣、1932年8月。NDLJP:1179240/98。

外部リンク

- 龍口明神社

関連項目

- 鎌倉

- 鎌倉市内の神社一覧